“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”,服饰文化凝聚着华夏民族衣冠载道、彰显礼乐的文化内涵,是中华文明最核心的元素之一。早在五千多年前,中国古代先民已成功将野生桑蚕驯化为家蚕,随之发明的缫丝、丝织技术,使之成为精美的手工制品,构成了华夏服饰文化最重要的物质内核。先秦时,丝织品是沟通天地、彰显礼仪的重要物质载体。两汉大一统盛世之下,服饰文化的泱泱汉风随着丝绸之路的开通走向世界,丝绸逐渐成为中华民族特有的文化符号。历经了南北朝时期多元文化的交融与重塑,由丝绸之路所带来的多源头的服饰文化在盛唐时期平等容物、兼收并蓄的文化氛围下被整合成中华文化新的象征系统。

成都博物馆的“云想衣裳”展览以丝路服饰为主题,来自20余家文博机构的186件/组珍贵文物,通过丝织品、服饰、陶俑、画像砖等,带领观众走进一个瑰丽盛大的衣冠世界,感受古时服饰艺术的勃勃生机。

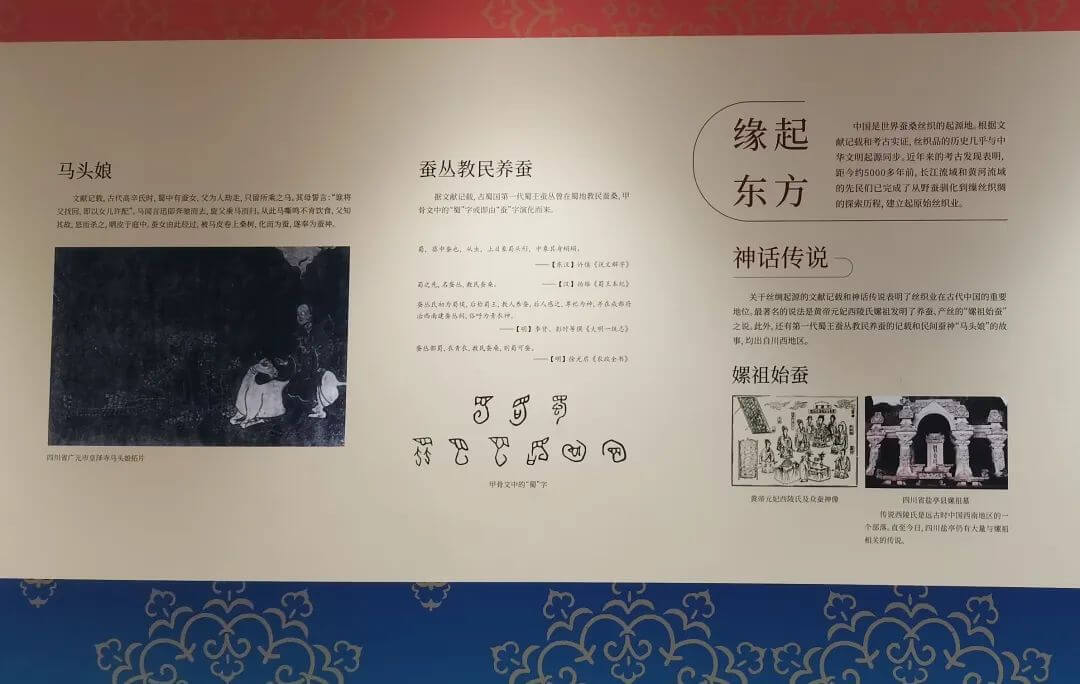

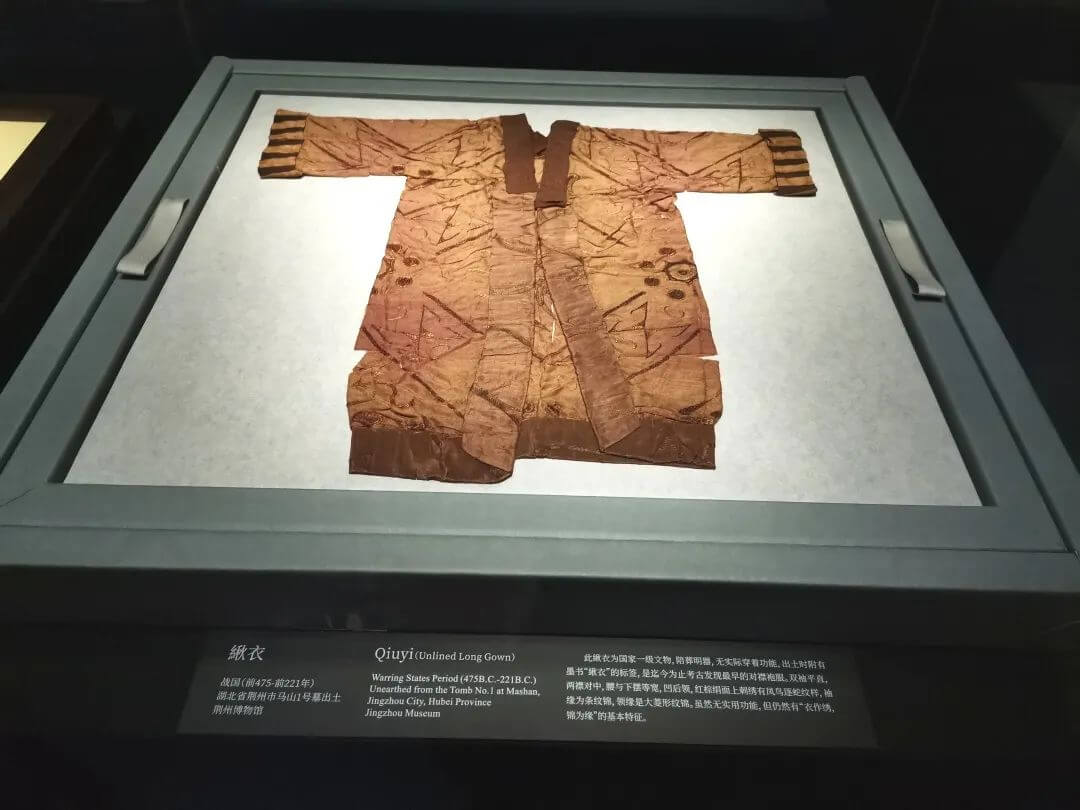

“缘起东方”

中国是世界蚕桑丝织的起源地。根据文献记载和考古实证,丝织品的历史几乎与中华文明起源同步。近年来的考古发现表明,距今约5000多年前,长江流域和黄河流域的先民们已完成了从野蚕驯化到缫丝织绸的探索历程,建立起原始丝织业。

“丝路锦程”

在相当长的历史时间里,中国是世界上唯一的丝绸生产地。秦汉时期,随着桑蚕、纺织业的长足发展,丝织品的产量大幅提高。汉武帝凿空西域之后,丝绸作为对外贸易中的大宗商品勾连东西,逐渐成为中华文明特有的文化符号。

覆衣天下

——丝路初开与汉锦西传

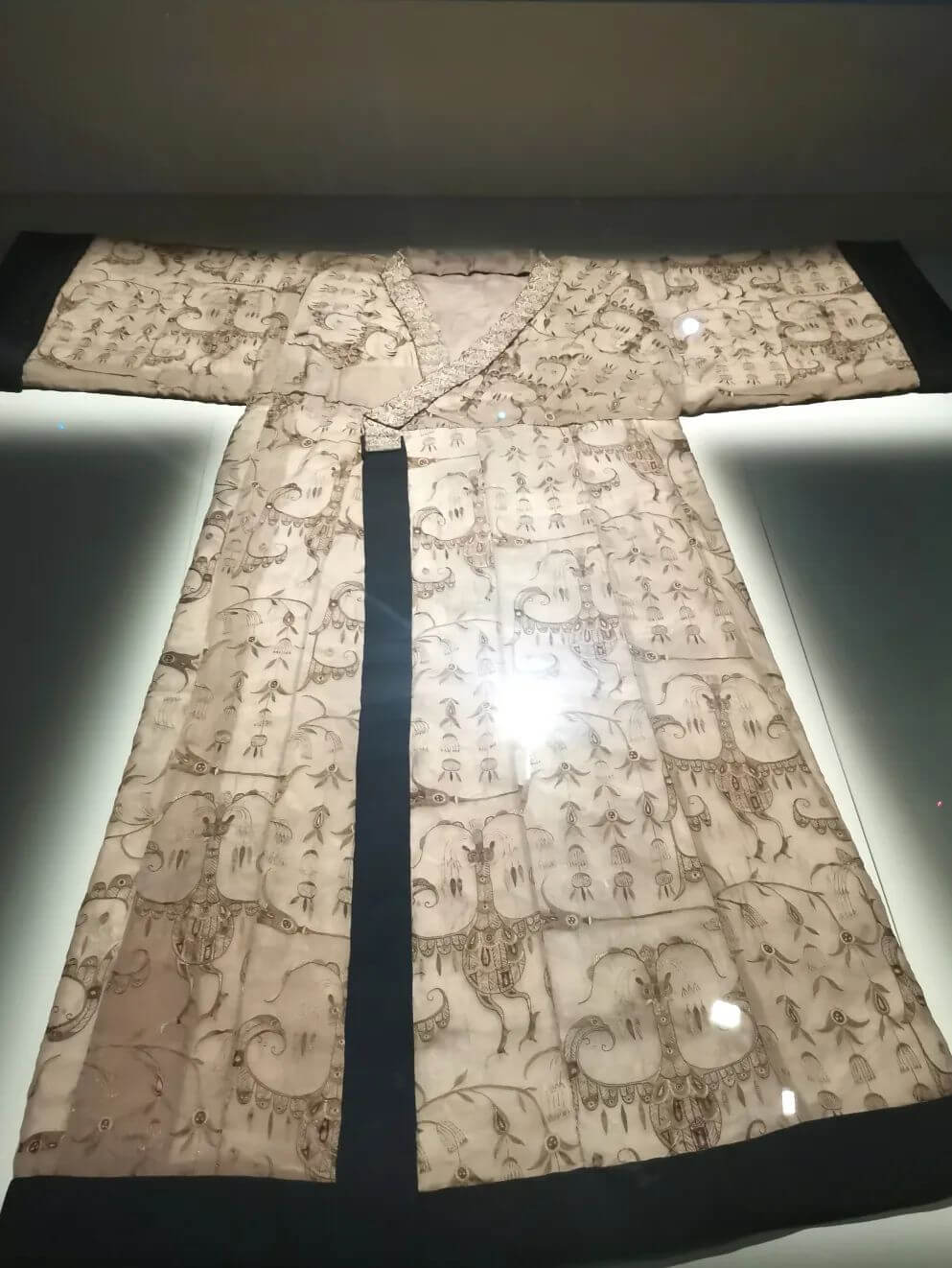

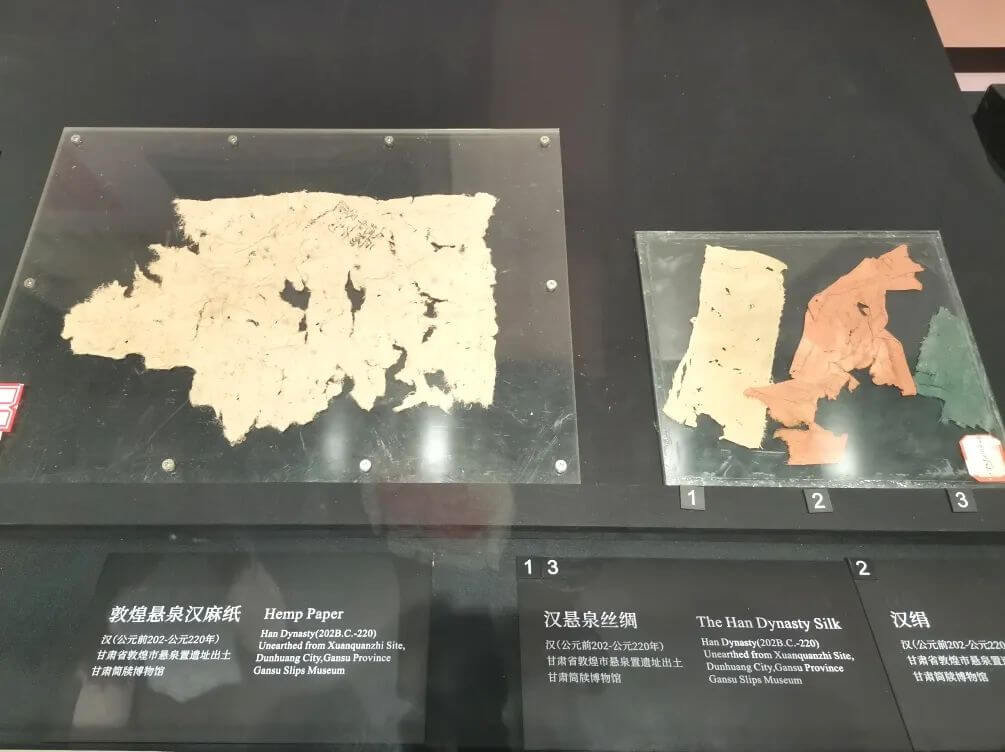

公元前二世纪,汉武帝派遣张骞出使西域,开辟了以首都长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆到中亚、西亚乃至地中海各国的陆上贸易通道,即后世所谓的“陆上丝绸之路”。随着两汉丝织业和服饰文化的发展,大量的丝织品成为丝绸之路上的大宗商品,亦是汉王朝对外交流的重要物质载体。

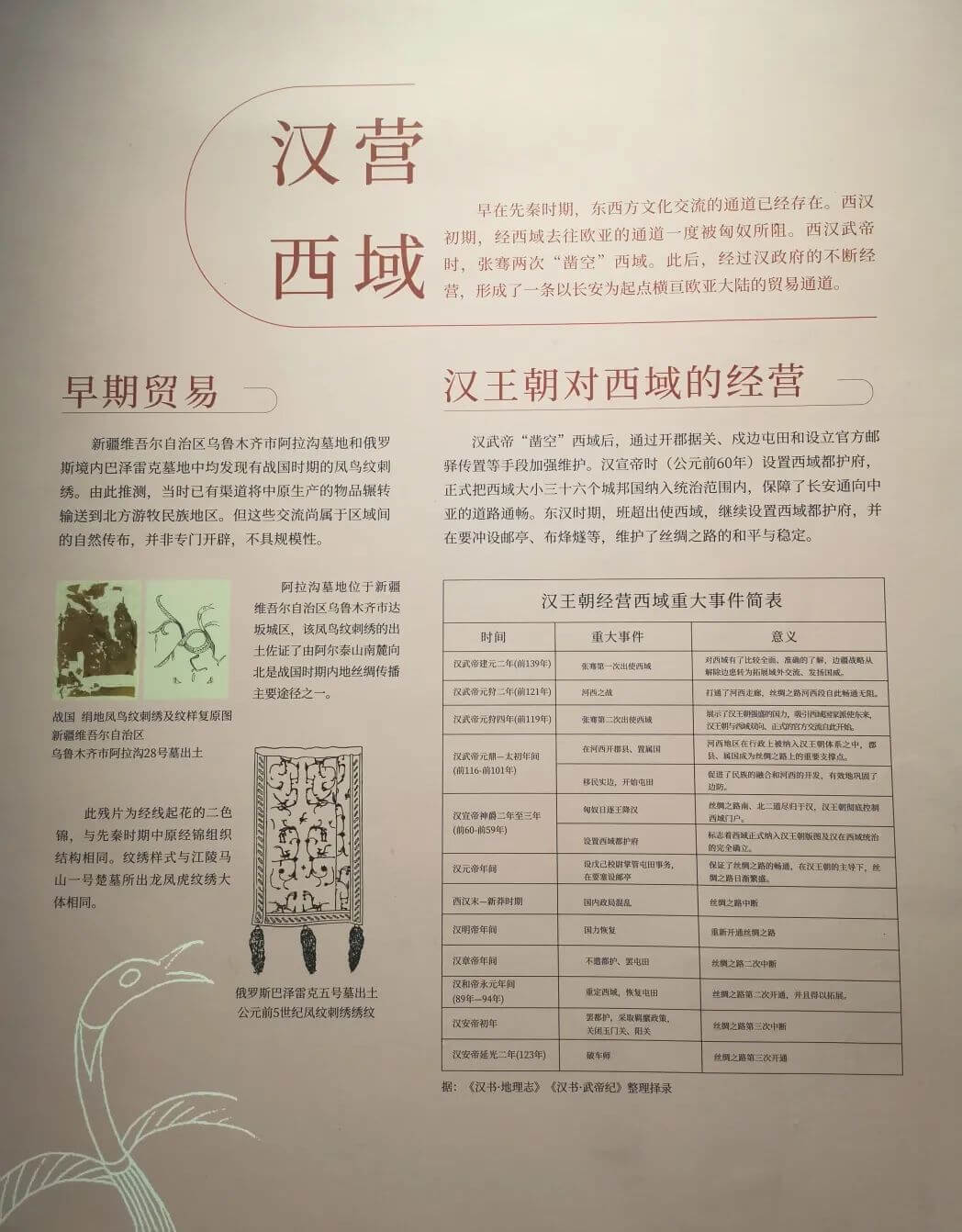

“汉营西域”

早在先秦时期,东西方文化交流的通道已经存在。西汉初期,经西域去往欧亚的通道一度被匈奴所阻。西汉武帝时,张骞两次“凿空”西域。此后,经过汉政府的不断经营,形成了一条以长安为起点横亘欧亚大陆的贸易通道。

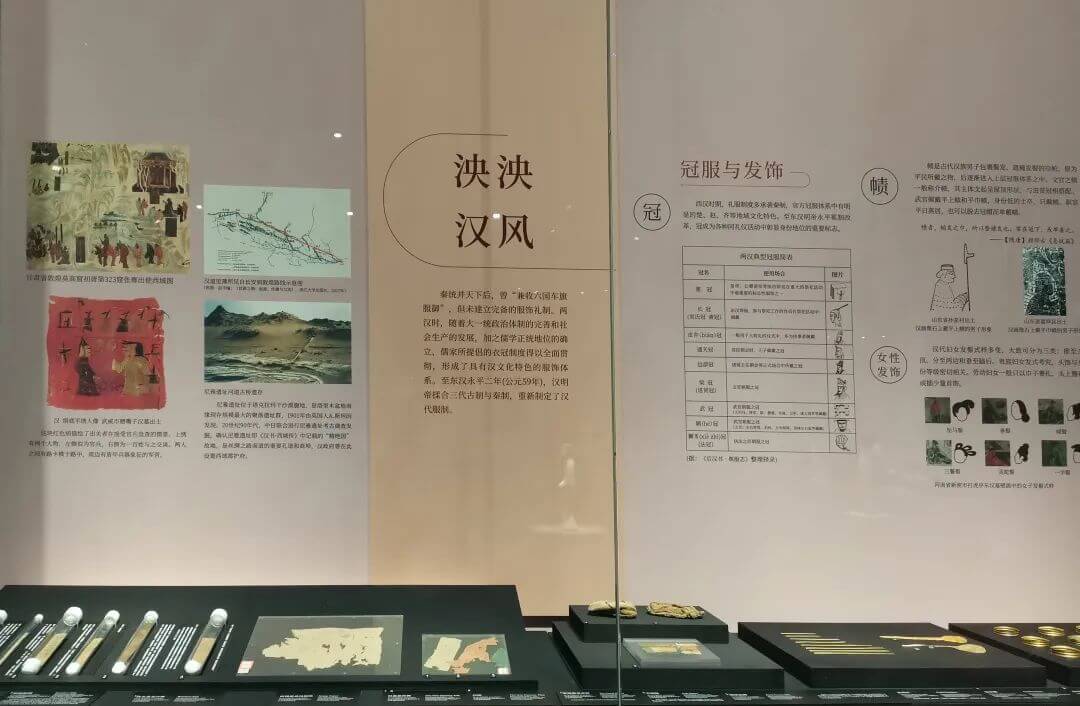

“泱泱汉风”

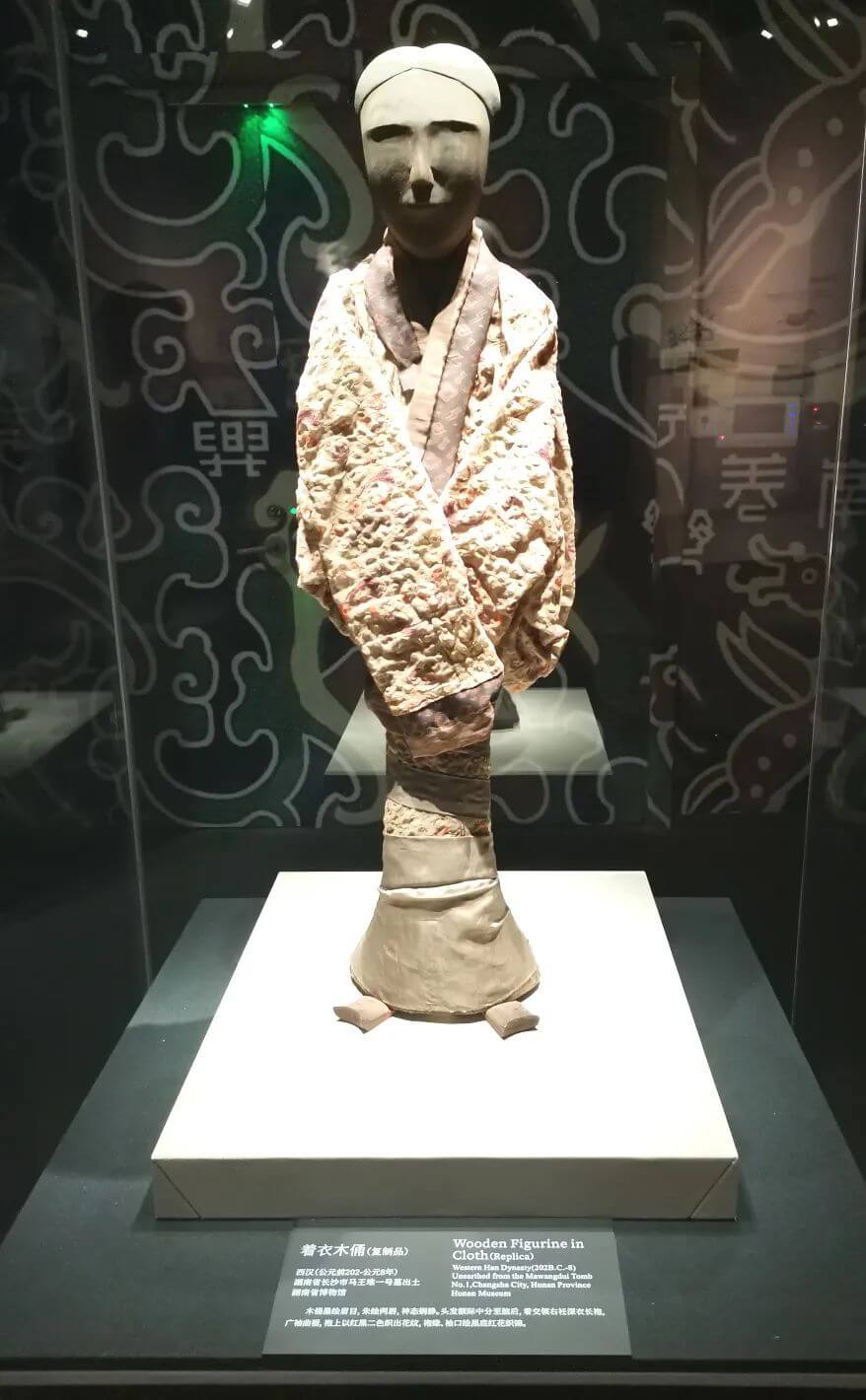

秦统并天下后,曾“兼收六国车旗服御”,但未建立完备的服饰礼制。两汉时,随着大一统政治体制的完善和社会生产的发展,加之儒学正统地位的确立,儒家所提倡的衣冠制度得以全面贯彻,形成了具有汉文化特色的服饰体系。至东汉永平二年(公元59年),汉明帝揉合三代古制与秦制,重新制定了汉代服饰。

着衣木俑(复制品) 西汉(公元前202-公元8年)

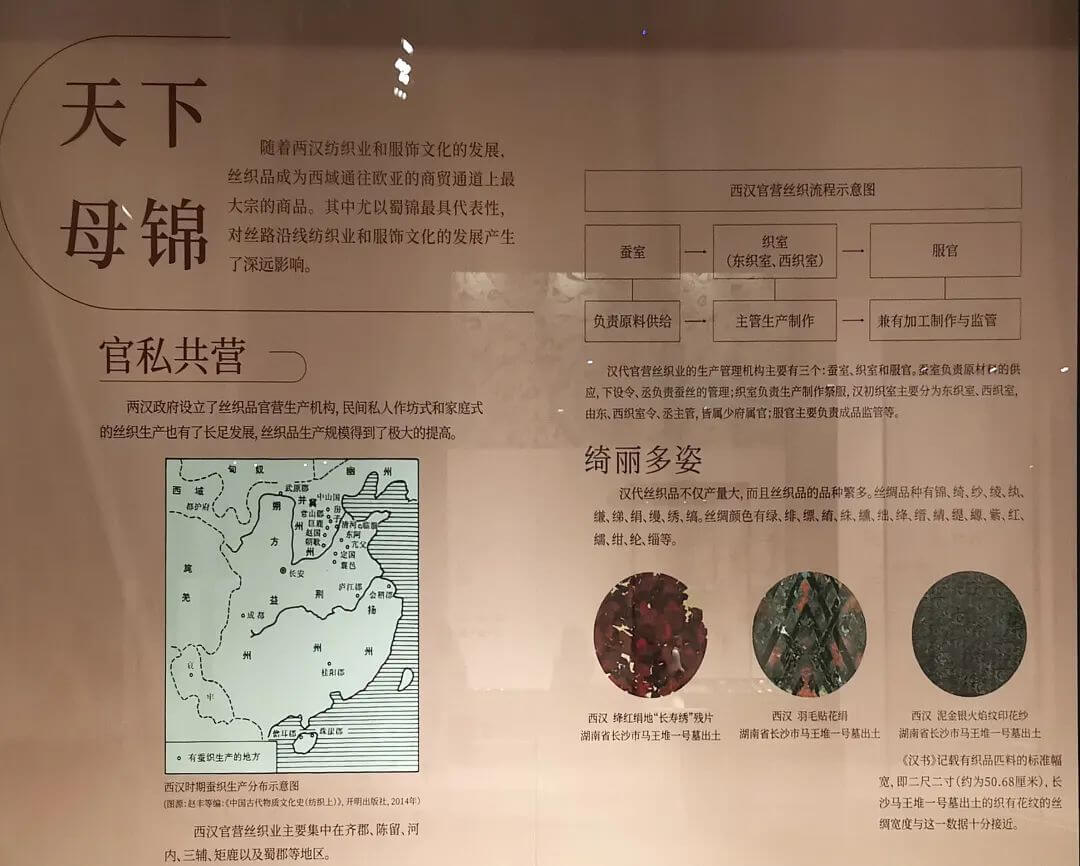

“天下母锦”

随着两汉纺织业和服饰文化的发展,丝织品成为西域通往欧亚的商贸通道上最大宗的商品。其中尤以蜀锦最具代表性,对丝路沿线纺织业和服饰文化的发展产生了深远影响。

千山共色

——民族服饰的融合发展

南北朝时期,兵戈扰攘,政权更迭频繁,却是中国历史上民族融合的重要阶段。虽然从长安出发经河西走廊出西域的贸易通道受阻,以成都为起点的丝绸之路河南道却十分兴盛,来自不同地域、不同民族的服饰文化在丝绸之路上争奇斗艳,中原工匠也积极迎合西域乃至域外地区的审美特点,生产出具有明显胡风的丝织产品,为盛唐服饰文化的绽放奠定了基础。

狩猎图金“方奇” 十六国-隋代(304-618年)

镶宝石金冠饰 汉(公元前202-公元220年)

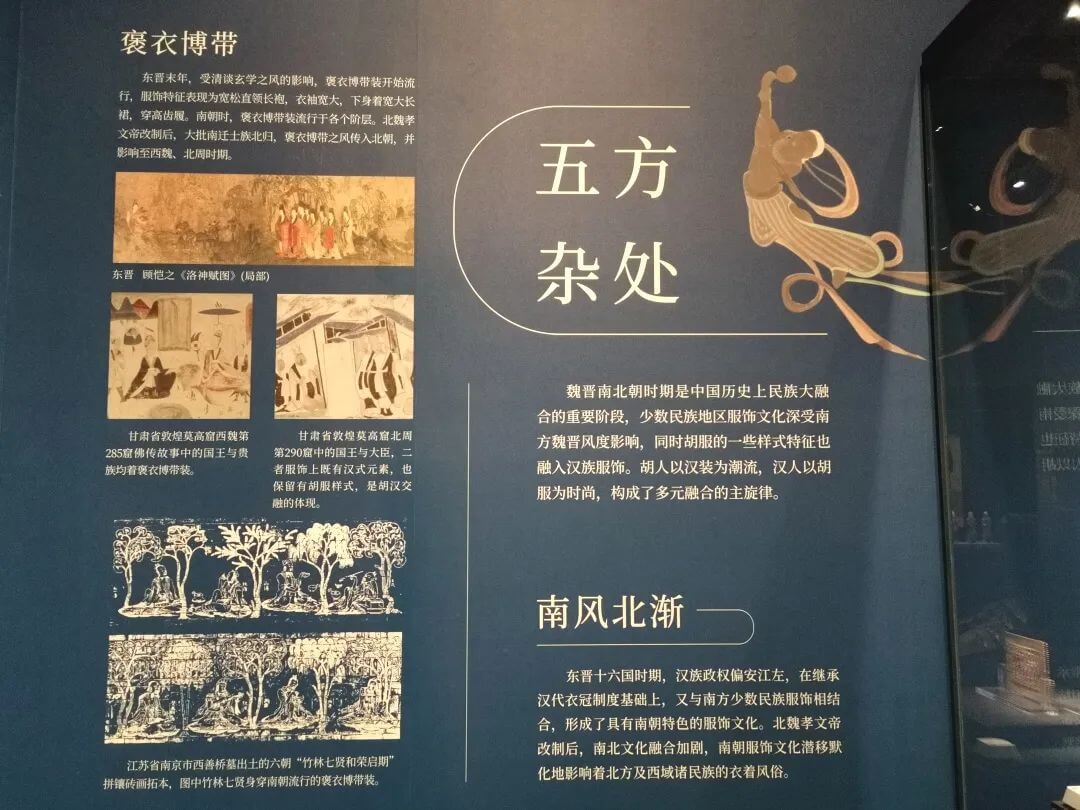

“五方杂处”

魏晋南北朝时期是中国历史上民族大融合的重要阶段,少数民族地区服饰文化深受南方魏晋风度影响,同时胡服的一些样式特征也融入汉族服饰。胡人以汉装为潮流,汉人以胡服为时尚,构成了多元融合的主旋律。

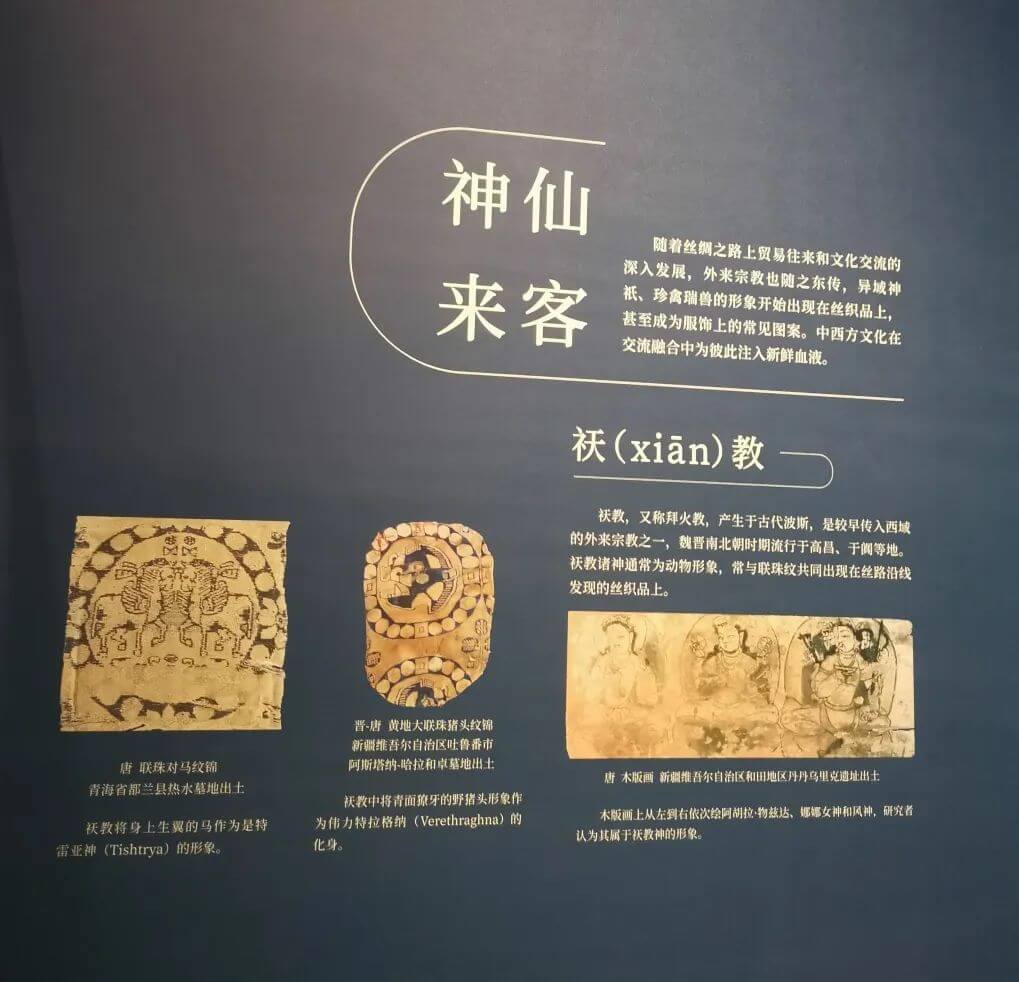

“神仙来客”

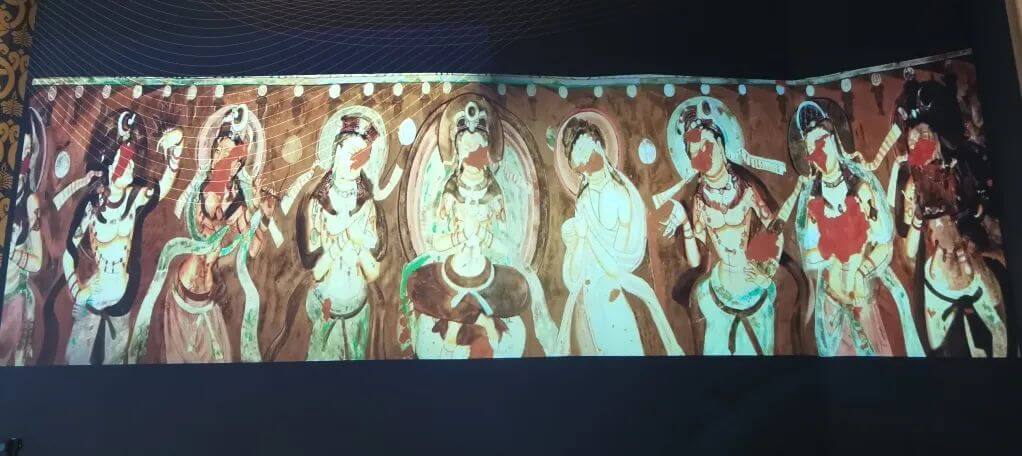

随着丝绸之路上贸易往来和文化交流的深入发展,外来宗教也随之东传,异域神祇、珍禽瑞兽的形象开始出现在丝织品上,甚至成为服饰上的常见图案。中西方文化在交流融合中为彼此注入新鲜血液。

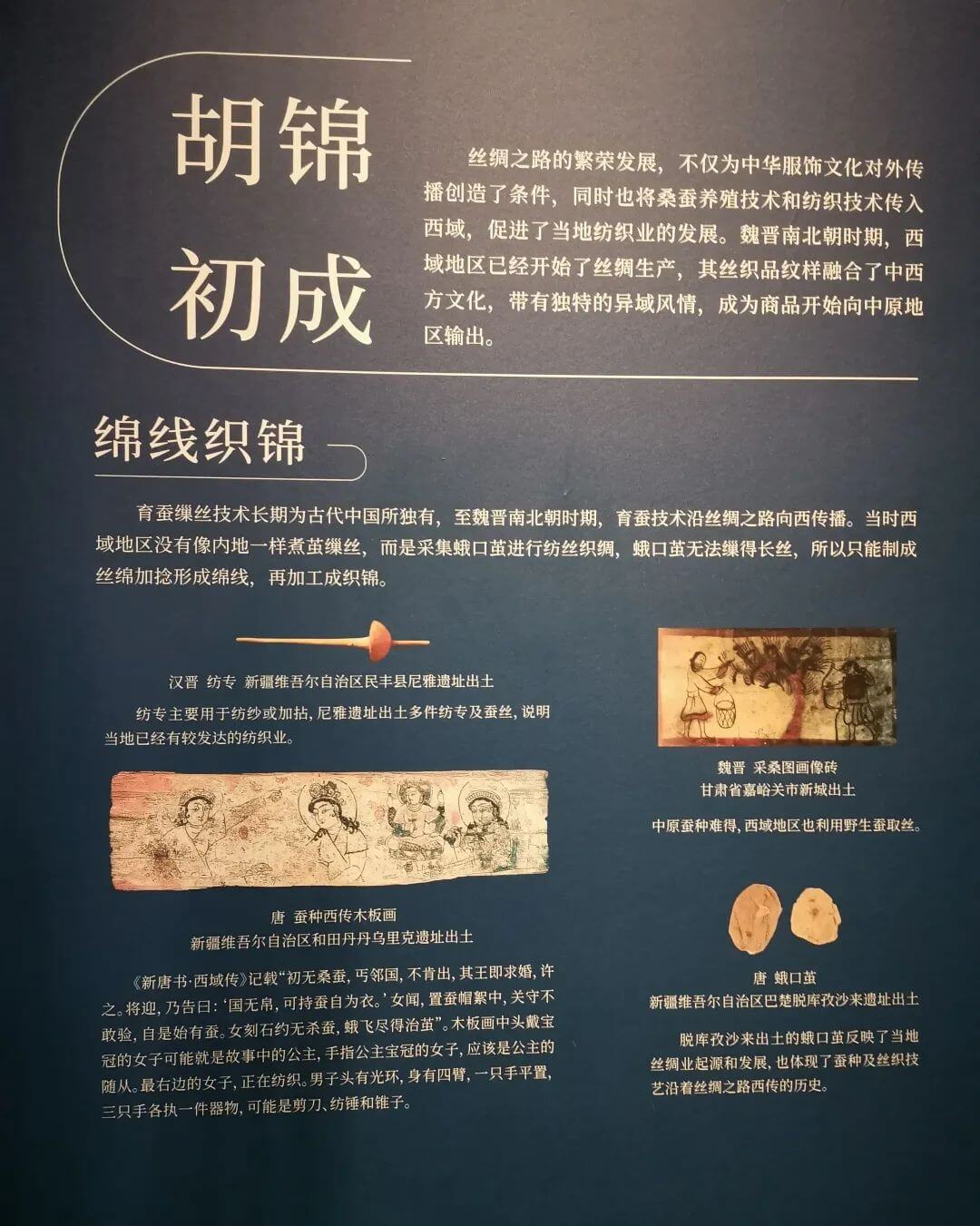

“胡锦初成”

丝绸之路的繁荣发展,不仅为中华服饰文化对外传播创造了条件,同时也将桑蚕养殖技术和纺织技术传入西域,促进了当地纺织业的发展。魏晋南北朝时期,西域地区已经开始了丝绸生产,其丝织品纹样融合了中西方文化,带有独特的异域风情,成为商品开始向中原地区输出。

波斯锦和粟特锦由丝绸之路传入中原地区,异域风格深受贵族喜爱,为了满足需求,中原织工开始仿制西方织锦的艺术风格,至唐代,仿制之风更甚。

机杼新裁

——织造技术与样式革新

唐代国力强盛,以长安为起点的丝绸之路在前代基础上有了长足发展,达到鼎盛。中国织造技术和服饰文化沿着丝绸之路西传的同时,中亚的纬锦技术飞速发展,其织造技术为中原工匠所吸收,带来了束综提花机的广泛使用,为织造出更具时代特色的服装样式和装饰纹样创造了条件。同时,随着丝绸之路沿线民族融合的深入发展,多民族、多源头的服饰文化被整合成新的中华文化象征系统。

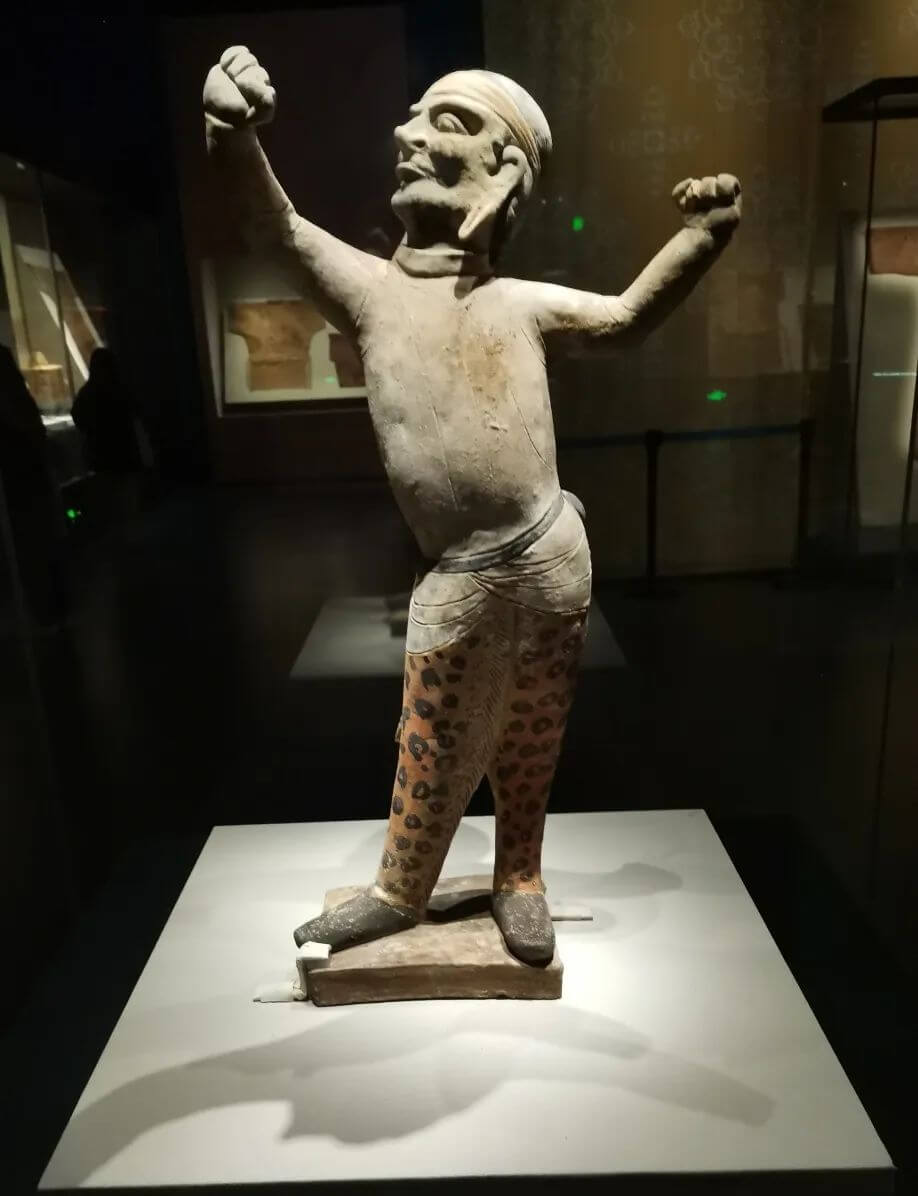

彩绘黑人俑 唐开元十八年(730年)

“经纬之变”

隋唐时期,中亚纬锦技术飞速发展,其织造技术反向影响中原纺织业,促使唐代织锦工艺实现了由经线交替显花向纬线交替显花的转变。而束综提花织机的广泛使用,为唐代服饰的多元创新提供了坚实的基础。

“大唐新样”

唐代织锦纹样在云气纹、鸟兽纹、文字图案、几何形纹等传统图案的基础上吸纳、融汇外来文化,在融合创新的基础上实现了由走兽纹为主向写实花鸟纹的演变,充实了织锦纹样的内容,为后世的纺织纹样创作拓宽了思路,是中国织物纹样史上的一次重大转折。

瓣窠对鸟锦袜

“胡汉并行”

唐王朝对外来的衣冠服饰采取兼收并蓄的态度,采用胡汉双轨制。祭祀、政治活动等重大场合需着正统的汉式服饰,而一般场合以及日常所穿常服则吸收了南北朝以来流行的胡服元素,将之与华夏传统服饰相结合,创制了具有唐代特色的服饰新风尚。

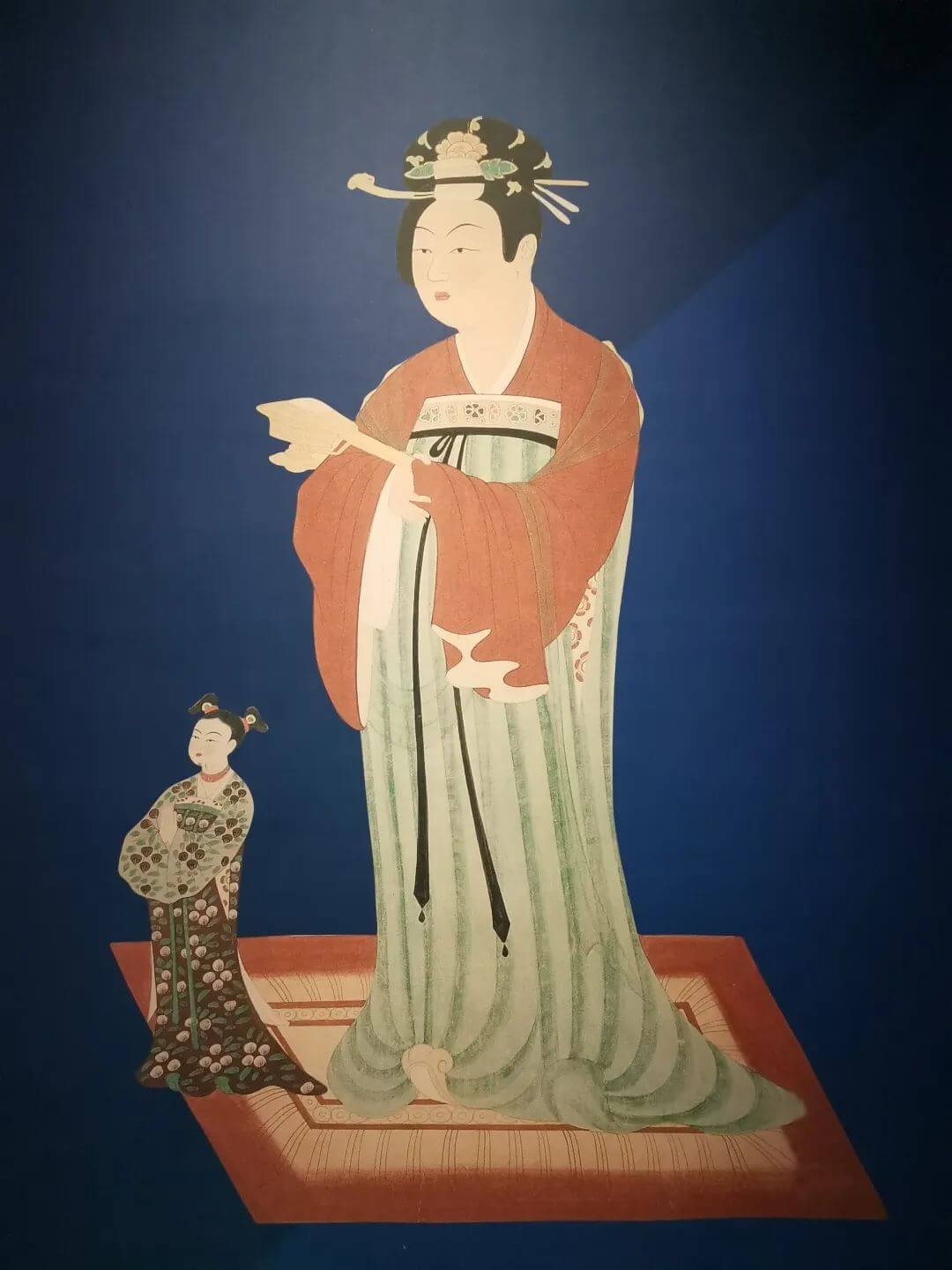

初唐女子以穿窄袖衫襦、长裙,外搭帔帛或半臂为主。盛唐时,组合未变,但款式更加精美华丽,并兴起了着胡服,着男装的风潮。至中晚唐时期,女子服饰更加多样,汉魏时期流行的大袖宽衣、长裙等再次受到欢迎。

衣冠王国

“中国有礼仪之大故称夏,有服章之美谓之华。”华夏服饰文化渊源流长,是古代中国礼制观念、伦理习俗、审美情趣的综合体,汉武帝凿空西域之后,更是作为中华文明的重要物质载体向外输出。随着丝绸之路的兴盛,东西方交流空前繁荣,服饰文化在民族熔炉中朝着多元方向发展。至唐代,兼收并蓄、胡汉交融的社会面貌使中国服饰发展进入黄金时代。唐代服饰承秦汉、魏晋之风,收丝路沿线诸国之美,可谓百美尽呈,深刻影响着东亚地区的服饰发展面貌,并对宋、明服饰文化的发展产生了深远影响,成就了中华民族“衣冠王国”的美誉。

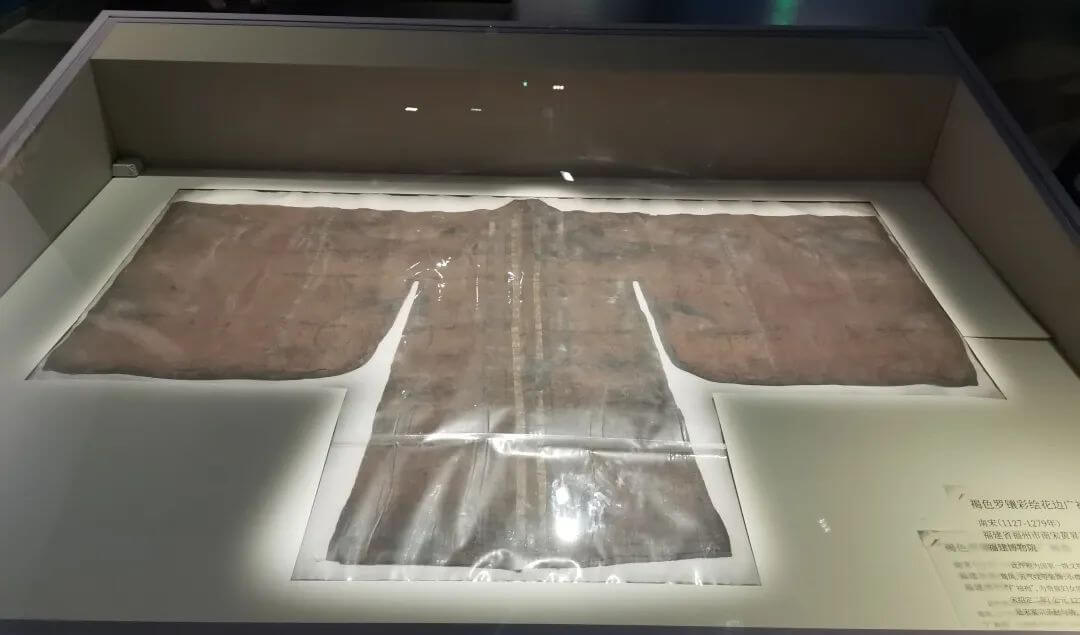

褐色罗镶彩绘花边广袖袍 南宋(1127-1279年)

“宋承唐制”

宋代服饰在样式上多承袭唐代,同时受到程朱理学的影响,在服饰风格上相对内敛、素雅、低调。不同于唐朝的宝花、对鸟、对兽等热闹纹样,宋代绣纹多为写实的花鸟题材。

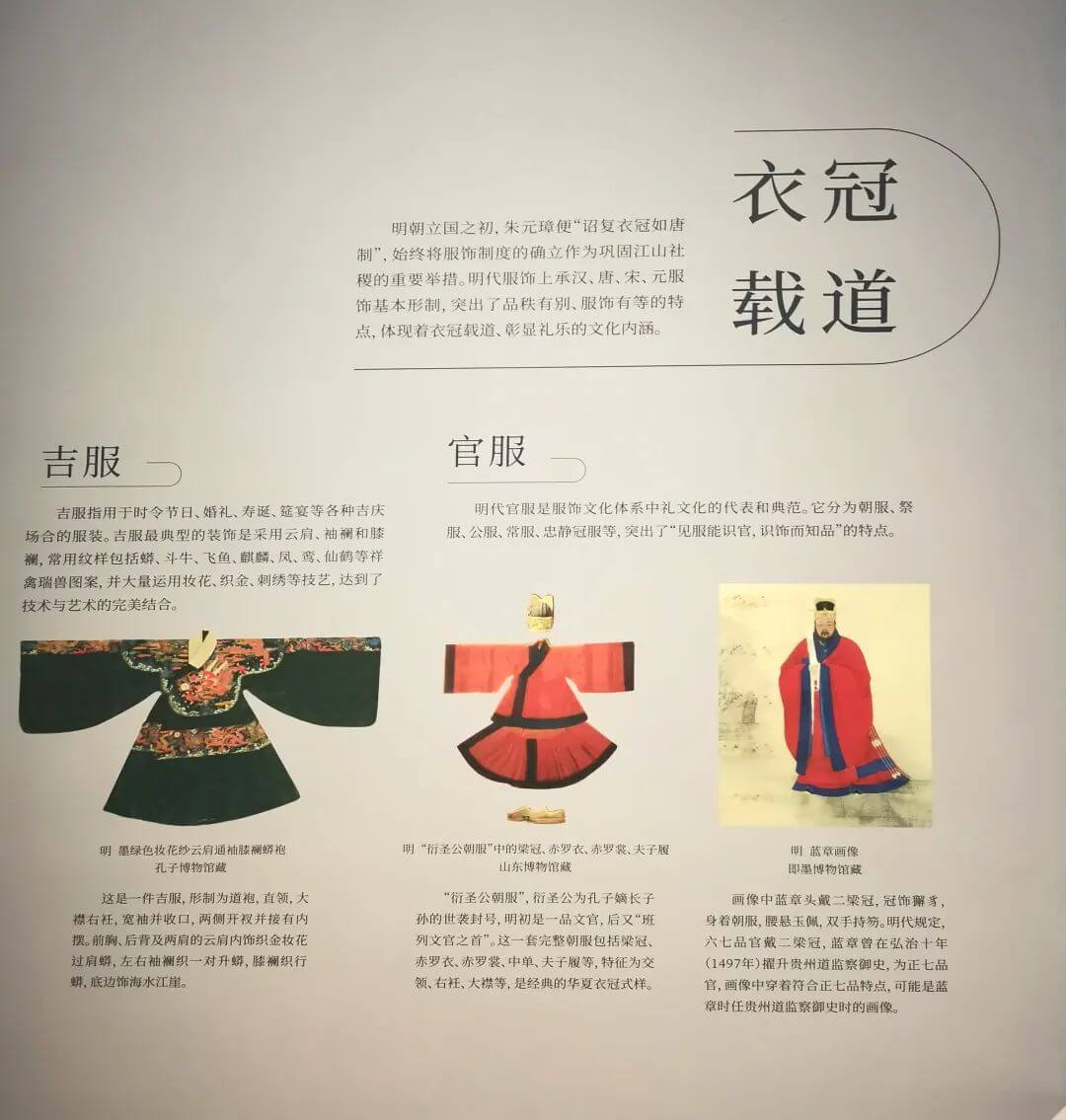

“衣冠载道”

明朝立国之初,朱元璋便“诏复衣冠如唐制”,始终将服饰制度的确立作为巩固江山社稷的重要举措。明代服饰上承汉、唐、宋、元服饰基本形制,突出了品秩有别、服饰有等的特点,体现着衣冠载道、彰显礼乐的文化内涵。

“唐风东渐”

唐代,随着海上交通的发展,中原纺织技术和丝绸制品向今日本、朝鲜半岛地区输出,对当地纺织业和服饰文化的发展产生了深远的影响。

“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓”。诗仙李太白的诗句,道出了杨贵妃的服饰之雍容华美,也道出了盛世的繁华。服饰华贵的背后,是高度发达的社会文明。从丝路初开至今,中华服饰一直在演进变革,在兼容并包,在发展出更多元的精神内核,也见证了华夏文明的发展。

首页

首页 剪影青羊

剪影青羊