音乐是人类文明的有声历史。中国古代音乐的起源和发展与中华文明进程同步。八千年前的贾湖骨笛,吹响了华夏先民感通天地的序曲;金声玉振,钟磬喤喤,奏彻了中华礼乐和鸣的华章;箜篌琵琶,乐汇十部,编织出中外文明交流互鉴的丝路长歌;琴瑟乐舞,剧曲争胜,演绎出风雅与烟火交织变幻的人间悲欢。中国音乐艺术久远悠扬、历久弥新的华章,体现着中华民族最深沉的精神追求,是中华文明赓续千年而不辍的重要文化纽带之一。

以成都平原为中心的长江上游,是中华文明的重要起源地之一。古蜀文明的璀璨之光,是中华文明满天星斗的重要组成部分,“歌舞娱神”的古蜀音乐亦与中原音乐文化交相辉映。秦汉之后,成都成为中央政府经略西南的政治文化枢纽,不知饥馑的天府之国亦是民族文化交融之地,乐舞百戏繁荣,音乐文化更加多元。唐末五代,全国经济文化中心南移,成都成为诗人杜甫笔下“吹箫间笙簧”的国际音乐之都。宋元以降,城市经济繁荣,市民文化发展,成都城内勾栏瓦舍遍布,市井音乐达到崭新的发展高度。随着明清时期的移民浪潮,各区域文化奔涌交汇,呈百川归海之势,塑造了近代以来成都平原气象万千的音乐情态。

数千年来成都音乐艺术起承转合的发展图景,穿过历史的浩荡激流,至今仍述说着这座城市开放包容、婉转悠扬的文化气质,亦是中华文明多元一体、和合共鸣的生动写照。

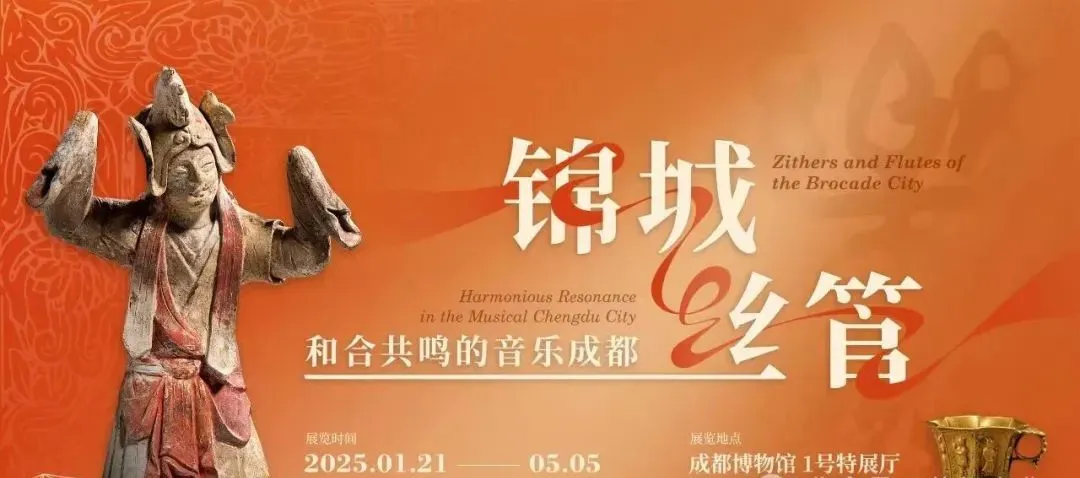

2025年1月21日,成都博物馆原创大展“锦城丝管:和合共鸣的音乐成都”正式启幕,展览持续到5月5日,该展览由成都博物馆联合故宫博物院、敦煌研究院、云冈研究院、河南博物院、陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院等全国30余家文博机构联袂推出的重磅特展,迎来88件国家一级文物,共250余件/套珍藏文物荟萃蓉城,以精品文物讲述中华民族源远流长的和合理念。

神礼之乐——先秦时期的蜀地音乐

四川盆地周边群山环绕,成都平原位于“金盆地”的底部,是传说中的人间乐土“都广之野”,自然资源丰富,各方族群往来聚集,为原始音乐的起源及发展提供了优越的自然条件和人文基础。早在新石器时代,成都平原及周边地区的先民已在劳作动情之中孕育出原始音乐萌芽。商周之际,以三星堆文化、金沙-十二桥文化为代表的古蜀文明绽放出璀璨的青铜文明之光。神权政治影响下,古蜀祭祀之风兴盛,音乐是古蜀人通天地、和神人、谐万物的重要媒介之一,“歌舞娱神”构成了古蜀祭祀的重要内容。西周时,周公作礼,以“礼节民心,乐和民声”, “礼乐”制度逐渐成形。巴蜀地区受到中原地区礼仪制度影响的同时,其独特的乐舞形态也为华夏“礼乐文明”的发展做出了贡献。至战国时,诸侯林立,兵戈扰攘,巴蜀军旅之乐得以发展,奏响了晚期蜀文化的铿锵之音。

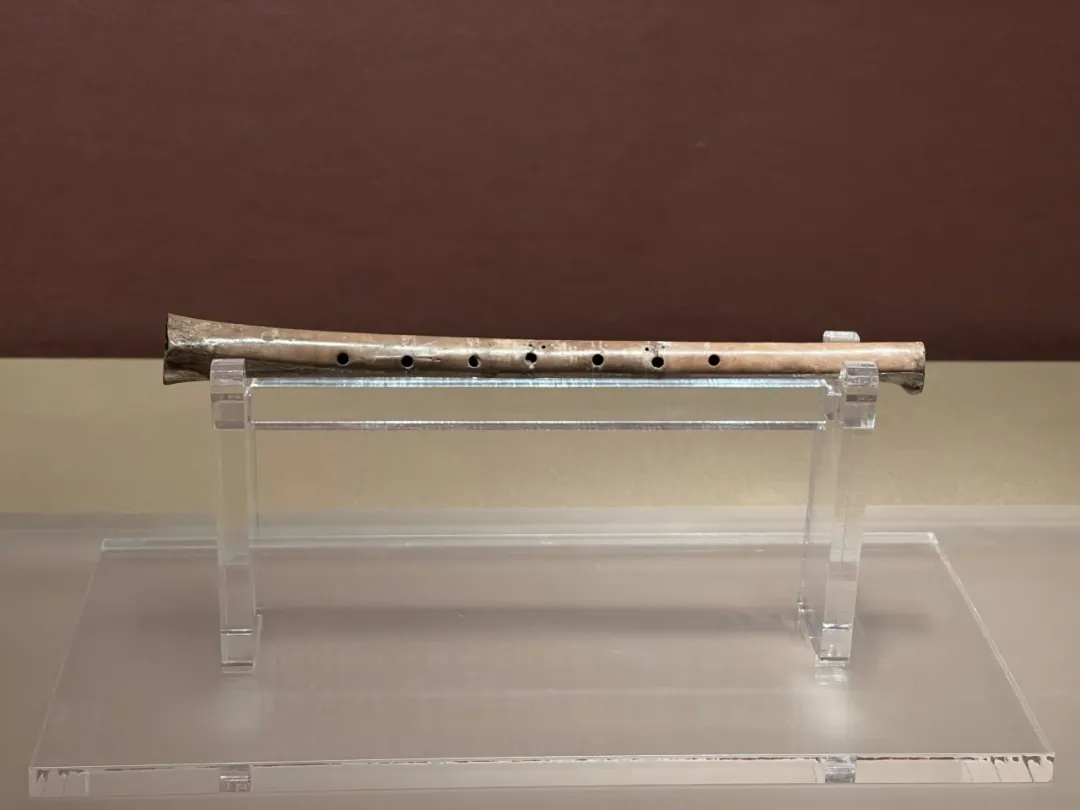

骨笛 裴李岗文化(距今约8000-7000年)

河南省漯河市舞阳县贾湖遗址出土

河南博物院藏

骨笛以鹤类动物的尺骨钻孔而成,制作规整精密,可见在钻孔前经过认真计算。贾湖骨笛的测音结果表明,它们能吹奏出七声齐备的下徵调音阶,将七声音阶的历史提前到8000年前,被誉为“中华音乐文明之源”。

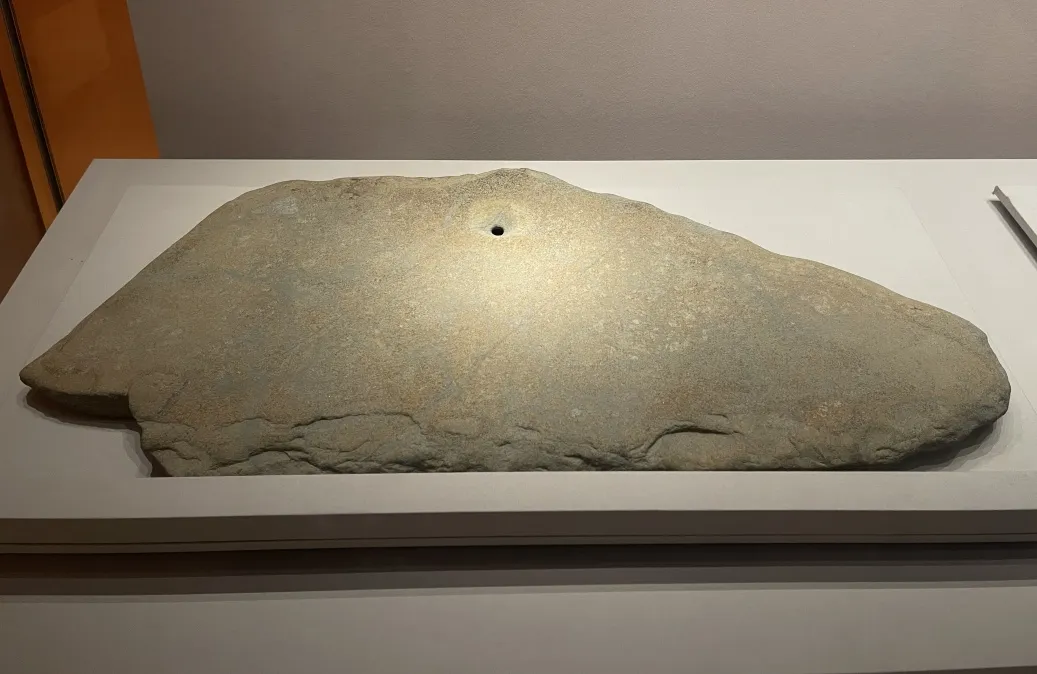

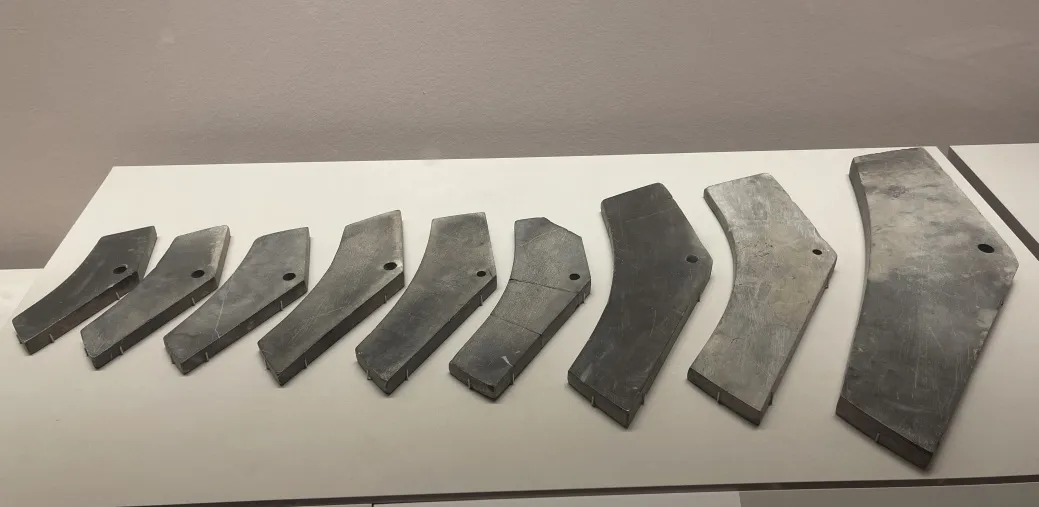

石馨(晚商至西周)

四川省成都市金沙遗址出土

成都金沙遗址博物馆藏

整体平面略呈不等边梯形,器形较大,近顶部一圆孔,孔径较小,孔壁留有单面管钻痕迹,直面,边缘不甚规整,器身上有两道弦纹,尚能奏出音符,音质纯美悦耳。

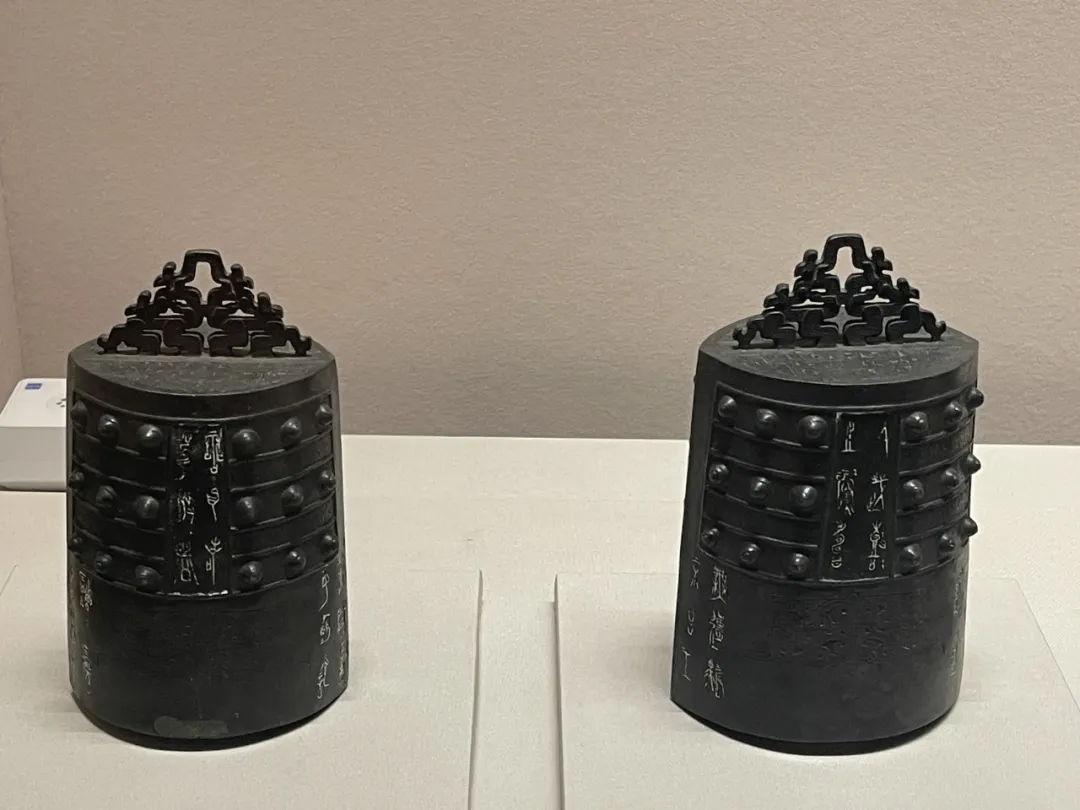

黑敢馎 春秋(前770-前476年)

河南省南阳市淅川县下寺墓葬出土

河南博物院藏

合瓦形横截面,舞上置有由两条夔龙组成的繁钮。篆间有螺旋形枚36个。蟠螭纹饰于舞部及篆部,4个对称的夔龙纹饰于正鼓部。缚壁较薄,发音低沉。8件缚均经锉磨法调音,调音部位主要位于镬口内壁及两铣角等。

编磬 春秋(前770-前476年)

河南省三门峡市陕州区出土

河南博物院藏

编磬,即在木架上悬挂一组音调高低不同的石制或玉制的磬,用小木槌敲打奏乐,多用于宫廷雅乐或盛大祭典,与编钟、镈等配合使用。

02

和乐天下——两汉至南北朝时期

公元前316年,秦并巴蜀,蜀文化融入到中华文明大一统的洪流之中。汉承秦制,在制度统一的基础上,御边安邦,发展社会经济,真正从文化、思想上建立起多民族的统一国家。随着中央王朝以成都为根据地不断对西南地区进行开发建设,大量移民入蜀,最终形成以汉文化为主体的多元融汇新格局。汉乐府兼收南北、并蓄东西,尽收天下曲乐,以观民风民俗。受此影响,在汉文化基础上融合了西南各民族文化元素的蜀地音乐舞蹈,其技巧、风格更为绚丽多彩。张骞凿空西域后,丝路沿线各民族音乐文化奔涌交汇,来自西域的乐器、乐舞传至巴蜀,进一步丰富了成都地区的音乐种类。至魏晋南北朝时期,随着民族融合的加强,南北乐府在并行发展中相互影响、交相辉映,为唐五代音乐盛世的出现打下了坚实的基础。

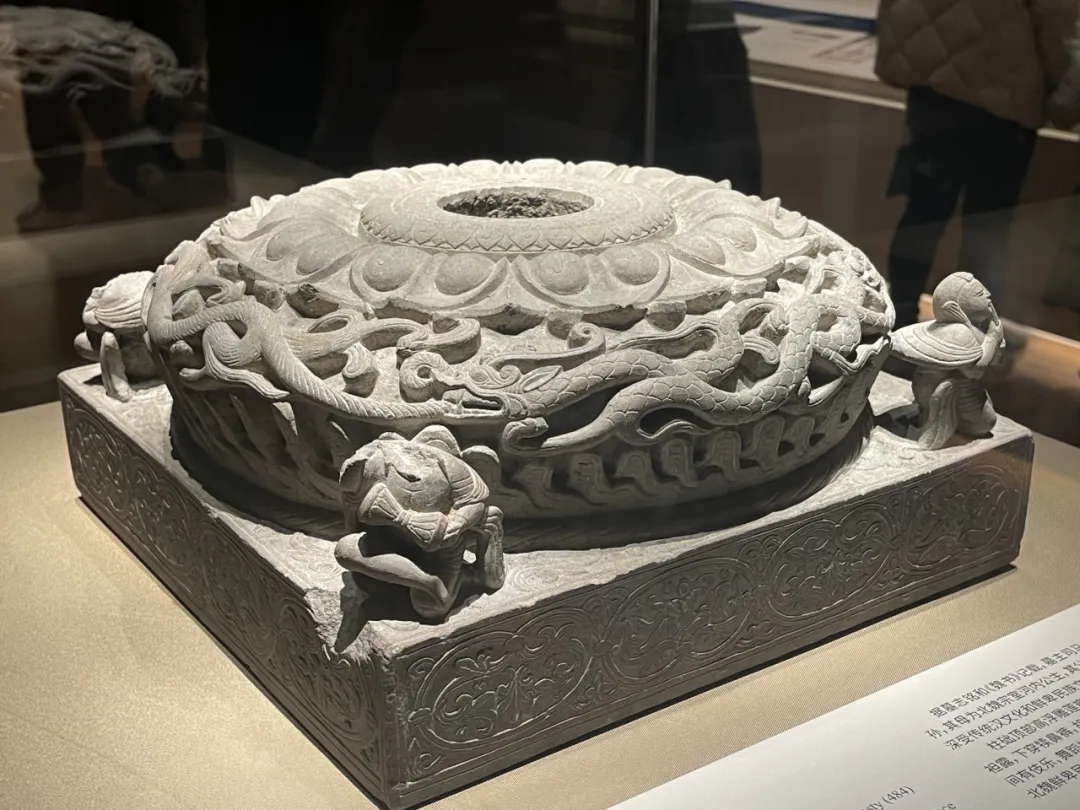

石雕柱础 北魏太和八年(484年)

山西省大同市石家寨村司马金龙墓出土

山西博物院藏

据墓志铭和《魏书》记载,墓主司马金龙,父司马楚之为晋宣帝司马懿之弟司马馗八世孙,其母为北魏宗室河内公主,其父逝后袭爵位琅邪王。司马金龙属晋室后裔,但事于北魏,深受传统汉文化和鲜卑民族文化影响,墓中出土文物是民族融合和丝路交流的重要见证。

柱础顶部高浮雕莲瓣,中间有插孔,莲瓣下方围绕蛟龙。底座四角圆雕伎乐童子,上身袒露,下穿犊鼻裤,胡跪,分作击鼓、吹筚篥、弹琵琶等姿态。柱础底座四周浅浮雕忍冬纹,其间有伎乐,舞蹈状。筚篥、琵琶和腰鼓均为丝绸之路上传入的乐器,伎乐舞蹈似西域胡旋,是北魏鲜卑民族乐舞文化的代表。

人物纹八棱金杯 唐(618-907年)

陕西省西安市南郊何家村窖藏出土

陕西历史博物馆藏

金杯侈口,杯身内收,圜底,喇叭口圈足,有圆环形杯把。杯把上部指垫装饰有深目高鼻、长胡须的胡人形象,呈浮雕状;下部为指鋬。杯身共有八面,以联珠为栏界,每面上浮雕一人,皆为胡人形象,均深目高鼻,有的留有长胡须;有的头戴卷檐尖顶帽或不戴帽;有的身穿短衣短裤,有的身穿缺袍,有的身穿圆领、对襟紧身中长大衣、配小刀、下身穿窄口裤。人物形态有的在合掌;有的捧物;有的空手,或为舞蹈。

陶胡人伎乐俑 北魏(386-534年)

山西省大同市东信家居广场北魏墓

大同市博物馆藏

陶俑皆坐姿,四名男俑头戴鲜卑垂裙帽,身穿交领窄袖袍衣,一人抚琴,一人吹筚篥,一人或为弹奏阮咸,另一人乐器缺失。两名女俑,梳山形发髻,身穿交领窄袖长襦,—人吹箫,一人吹排箫。北魏时期的音乐文化呈现多民族交融的特质,为隋唐乐舞的繁荣奠定了基础。

03

音乐之都——唐朝五代时期音乐盛景

唐代国力空前强盛,万邦来朝,社会经济文化发展进入前所未有的黄金时代。唐文化开放包容,合胡部四方之乐,通过南北丝绸之路和海上贸易传入的域外音乐与华夏传统音乐融汇为恣肆汪洋、千壑万流的燕乐,为“诸乐之首”,开启了中国音乐史上的新时代。中唐之后,中国经济中心南移,成都成为“号为天下繁侈”的全国经济中心,是唐代诗人杜甫笔下“吹箫间笙簧”的繁华都会。唐末五代,中原战乱频繁,而西蜀偏安,成都城市经济文化持续发展,吸引了大批艺人、乐工入蜀,促进了蜀地音乐的繁荣发展,成都更是以“管弦歌舞之多、伎巧百工之富”而闻名天下。五代成都音乐不仅保留了盛唐音乐的优秀成果,更在乐舞、戏曲等方面不断创新发展,达到崭新高度,有“音乐名都会”之称。

抚琴引凤铜镜 唐(618-907年)

河南省信阳市商城县征集

河南博物院藏

八瓣葵花形,镜背有4组图案组成的不同画面,其中镜钮左侧一片修竹中一位士人正盘膝抚琴,镜钮右侧有凤似为琴声所动,昂首循声展翅欲飞。

木雕琵琶 五代(907-960年)

江苏省扬州市邗江区蔡庄寻阳公主墓出土

扬州博物馆藏

寻阳公主为五代十国时期南吴太祖杨行密之女,其墓出土大小两件琶琶,大琵琶上有弦孔,为实用器。此件为小琵琶,桫木质地,梨形音箱,细长颈曲折成直角,属四弦四柱造型。隋唐时期,琵琶已成诸乐器之首席,演奏师享有极高地位,文人雅士也弹奏琵琶消遣抒怀。虽然此件琵琶器身实心且无装弦痕迹,为陪葬明器,但其形制与今日本奈良正仓院藏唐螺钿紫檀曲项琵琶大致相同,实证风靡大唐的龟兹琵琶至五代仍势头正盛。

04

万家竞声

——宋元以降剧曲俗乐的争盛

宋元时,随着工商业的高度发展和城市经济的繁荣,音乐作为社会文化的载体,朝着更加多元的方向发展。在两宋王朝文治天下的理念下,合于歌唱的词句成为文人士大夫崇尚的文学新风,使得词调音乐与文学艺术汇流,掀开了音乐史上崭新的一页;同时,商品经济的蓬勃发展,市民阶层的壮大,带来了市井音乐的空前繁荣。市井艺术“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致”,以多种艺术表现手法融合体现情节演绎和故事表演,使得以杂剧为代表的各种音乐体裁纷纷涌现,构成了两宋音乐的独特风貌。成都作为宋王朝战略大后方和西南经济中心,文人汇聚,市民文化、音乐活动富集,城内勾栏瓦肆林立,宴饮遨游,弦索笙歌,词曲兴盛,蜀戏纷呈。至元明清时,伴随几次大规模的移民运动,多元融汇之下形成种类丰富、特色鲜明的蜀地音乐表现形式。

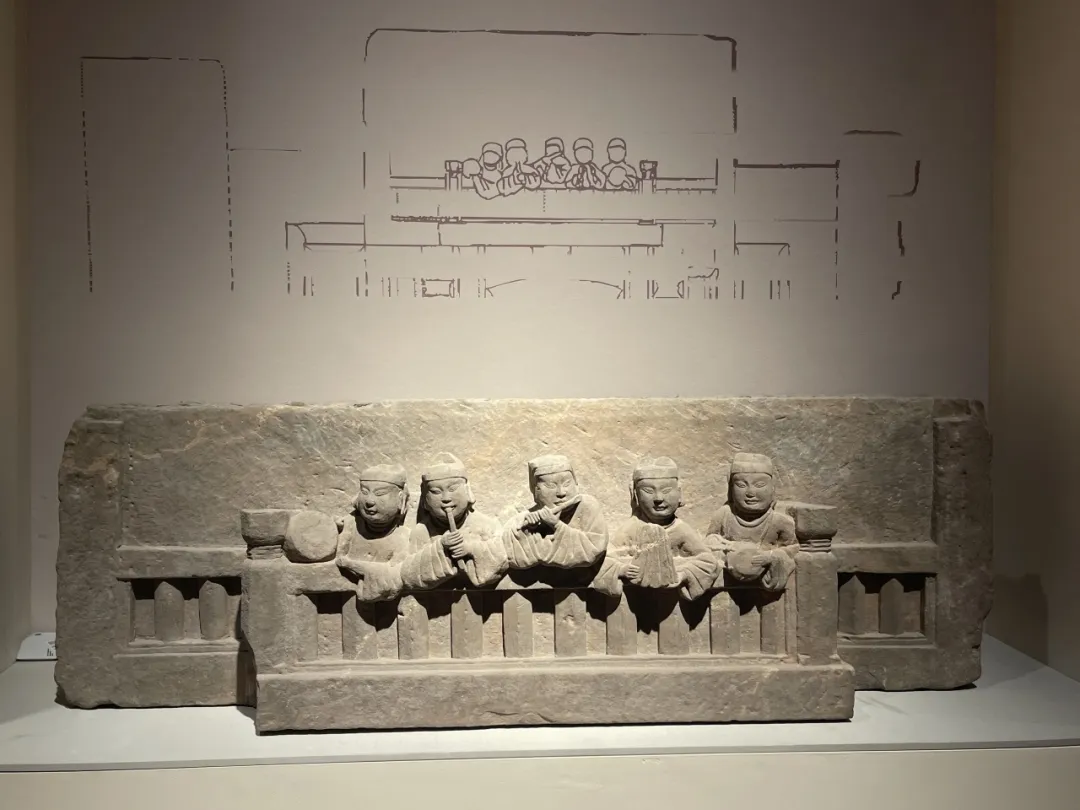

奏乐石刻 宋(960-1279年)

重庆市大足区龙水镇磨儿坡宋墓出土

大足石刻研究院藏

石刻位于重庆大足磨儿坡二号墓右侧壁龛。凭栏上倚伏五像,皆身着圆领大袖袍服,分别持不同乐器演奏。由左至右分别为:一像身右侧置一鼓,两手各持一槌,作敲击状;二像竖握竿策吹奏;三像手握横笛吹奏;四像手握六页拍板,作张合之状;五像右胁持手鼓,带挂在颈上手拍鼓面。鼓、笛、拍板等是杂剧表演中必不可少的乐器,该奏乐石刻完全符合宋代杂剧乐队的基本配置。

首页

首页 剪影青羊

剪影青羊